Apparté : Figures effacées

Dans de nombreuses cultures, le masque est rituel, un agent de transformation, un outil d’incarnation. On ne porte pas un masque pour cacher son identité, mais pour en endosser une nouvelle, souvent collective, mythologique, sacrée. Le porteur s’efface, il n’est plus lui-même, il devient une incarnation, un médium .

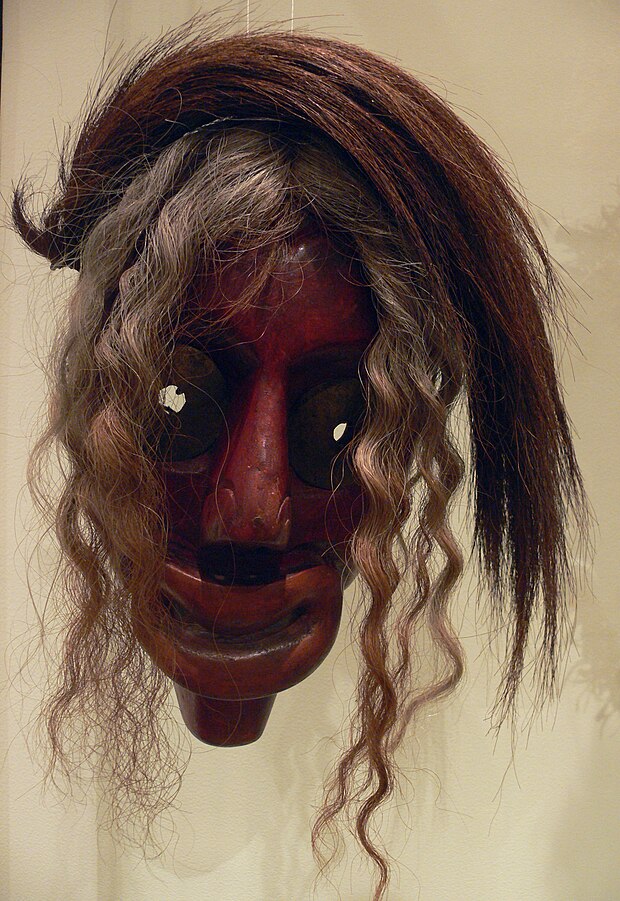

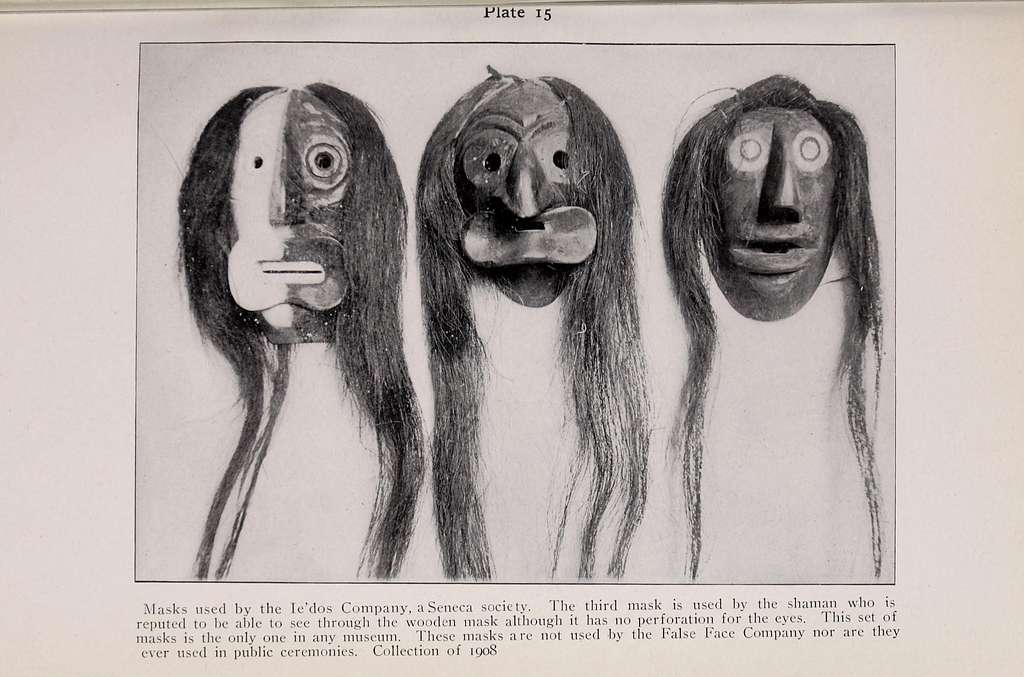

Dans les danses cérémonielles des Dogons, les rituels des faux-visages, les fêtes de carnaval européennes ou les mascarades vaudou, le masque n’est pas un déguisement : c’est un passage. Il établit une zone liminale, entre l’humain et l’esprit, l’individu et le groupe, l’ordre et le chaos. Il autorise l’irruption d’une parole ou d’un geste qui, sans lui, serait inacceptable. Le masque libère, tout en assignant.

Dans certaines traditions européennes, le masque n’est ni sacré ni médical, mais festif, exutoire, transgressif. C’est le cas des cortèges de Krampus en Autriche, où, chaque début décembre, des figures démoniaques parcourent les rues en grognant, fouettant, effrayant les passants. Le Krampus, créature poilue à cornes et tête de bête, défilent pour punir les enfants désobéissants. Mais au-delà du folklore, ces défilés masqués, parfois violents, mettent en scène une inversion temporaire de l’ordre social.

Ce type de mascarade, que l’on retrouve sous d’autres formes dans les carnavals, repose sur une suspension des règles habituelles. Le masque autorise des comportements autrement proscrits. Il libère des pulsions, il bouscule les normes, il permet de jouer avec l’interdit, précisément parce que le visage disparaît.

Mais cette libération reste strictement encadrée. Le port du masque n’est possible que dans un temps, un lieu, un rituel précis. Hors de ce cadre, il inquiète, il dérange. Dans ces moments de fête ou de chaos ordonné, le masque incarne à la fois le droit d’agir autrement, et la frontière à ne pas franchir. Il marque un seuil, non seulement entre soi et l’autre, mais entre ce qui est permis et ce qui menace de déborder.

Mais cette transformation a un coût : le visage disparaît, le sujet s’efface. Le masque devient un rôle, parfois contraignant. Loin d’être un simple ornement, il peut devenir système. Dans certaines sociétés secrètes, confréries religieuses ou structures autoritaires, le masque est une manière de dissoudre l’individu dans une entité collective, l’anonymat n’est pas une option.

C’est dans cette logique que s’inscrit l’un des masques les plus sinistres du XXe siècle : celui du Ku Klux Klan. Inspiré à l’origine des pénitents espagnols, ces cagoules coniques blanches de procession censées symboliser la repentance et l’humilité, le Klan détourne ces codes pour en faire un outil d’intimidation et de domination. Le masque y remplit plusieurs fonctions : effacer l’identité, instaurer la peur, et surtout créer l’illusion d’une entité supérieure, désincarnée. Un membre du Klan ne parle pas en son nom : il parle au nom du groupe, du dogme, de la terreur ritualisée. Le costume, ici, ne protège pas, il absorbe.Un membre du Klan est égal à un autre membre du Klan, leurs identités sont interchangeables.

Ce rapport entre costume, masque et autorité dépasse largement le cadre religieux ou symbolique. Dans les années 1970, le psychologue Brad J. Bushman étudie les effets des symboles d’autorité sur la soumission. Dans une expérience de terrain, il montre que lorsqu’un individu porte un uniforme évoquant une autorité (ici, celui d’un pompier), les comportements des passants changent radicalement. La simple apparence déclenche un réflexe de conformité. Comme le masque rituel, le costume n’est pas qu’un habit : il induit un rôle, une posture, une attente. Il fixe les règles du jeu social. Il façonne les interactions et délimite un espace d’influence. Ici, nul volonté de dissimuler ce que l’on est : le porteur devient ce que le vêtement exige, mais surtout «l’autre» reconnait en lui l’autorité que le masque instaure.

Il n’est pas seulement question de notre rapport intrinsèque au masque mais également du regard que nous avons sur celui qui le porte. Le masque, qu’il soit de bois, de tissu ou de papier, ne se contente donc pas d’obscurcir un visage, il remodèle l’être. Et cette dissimulation de l’être derrière le paraître créer un bouclier, une armure derrière laquelle on peut se protéger, ou s’enfermer

Il ne s’agit donc pas seulement de ce que le masque fait à celui qui le porte, mais aussi de ce qu’il produit dans le regard des autres. Le masque modifie la perception, crée une distance, impose un cadre d’interprétation. Il introduit une forme de code : on reconnaît un rôle, une fonction, un statut et plus non une personne. Il ne cache pas, il désindividualise. Ce que l’on voit n’est plus un visage, mais un signe.

En cela, le masque agit comme une surface d’interface. Il protège autant qu’il isole. Il autorise des gestes qu’un visage nu ne pourrait soutenir. Il permet de se tenir à l’intérieur d’un rôle. Cette dissimulation de l’être derrière le paraître, devient alors une forme d’armure, un rempart contre la vulnérabilité, ou un outil de contrôle, voir une prison dans laquelle on s’enferme docilement.

Sources :

The Met.(s.d).«Imina kanaga (kanaga face mask)». The Met Museum :

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/315061

Judith.(15 sep. 2020).«The False Face Society». Artistcoveries :

https://artistcoveries.com/2020/09/15/the-false-face-society/

Alt236.(25 nov. 2019).«Stendhal syndrome #12 : Nous portons tous un masque». Youtube :

https://youtu.be/Qej8_84CfDM?si=rP2PJ5-YKqrhVnZk

Adeline Beck.(15 mai. 2024) «Les masques Gèlèdè». Château musée vodou strasbourg :

https://www.chateau-vodou.com/les-masques-gelede/

Brad J. Bushman.(1974).«Perceived Symbols of Authority and Their Influence on Compliance1». Journal of Applied Social Psychology :

https://go.25magazine.fr/YBtdro